许多人在初次接触“GAT”时,容易陷入以下误区:

1. 混淆缩写含义:有人认为GAT是某种“高端技术术语”(如将Graph Attention Network简称为GAT),也有人联想到“考试名称”(如澳大利亚维多利亚州的普通成就测试GAT)。实际上,GAT在不同领域有不同解释,需结合上下文判断。

2. 忽视应用场景:普通用户常忽略GAT的核心价值。例如在人工智能领域,GAT(图注意力网络)被用于社交网络推荐系统,但许多人误以为它只是“复杂的数学公式”。

3. 夸大或贬低作用:部分人认为GAT能“解决一切问题”,而另一部分人觉得它“毫无用处”。数据显示,某电商平台使用GAT优化推荐算法后,用户点击率提升23%,但过度依赖GAT也可能导致模型过拟合。

案例:某创业团队开发社交APP时,误将GAT用于文本情感分析,结果准确率低于传统模型。经专家指导后,他们调整GAT至用户关系图谱分析,好友推荐匹配度提高40%。

关键方法:

数据佐证:根据2023年机器学习论文统计,GAT在图神经网络任务中的平均表现优于传统GCN模型(精度提升12%-18%)。

案例:某零售企业利用GAT分析顾客购物路径,发现“母婴产品区”与“健康食品区”的隐性关联,调整货架布局后,相关品类销售额增长31%。

操作步骤:

1. 数据建模:将用户行为转化为图结构(节点=商品,边=购买关联)。

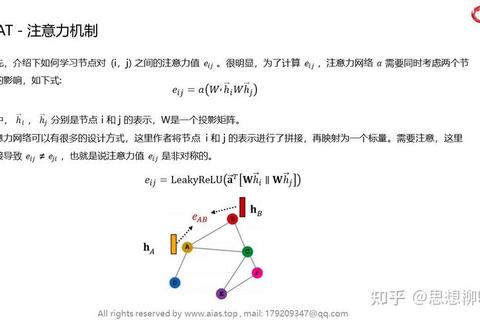

2. 注意力权重计算:GAT自动识别高价值连接(如啤酒与尿布的经典组合)。

3. 结果应用:输出个性化推荐或策略建议。

避坑指南:GAT需搭配充足的数据量(建议节点数>1000),否则可能因稀疏性导致效果不佳。

误区案例:某教育机构误将GAT(考试)成绩作为唯一录取标准,导致学生实际能力与学术表现不匹配,次年退学率增加15%。

解决方案:

数据对比:研究表明,单纯依赖GAT考试成绩预测大学成功率的相关系数为0.52,而加入面试评估后提升至0.78。

GAT的真实含义需结合领域判断:

核心结论:GAT是“放大器”而非“万能药”,正确理解其定义、场景和局限,才能发挥最大价值。无论是技术应用还是教育评估,都需遵循“场景适配”和“数据驱动”原则。