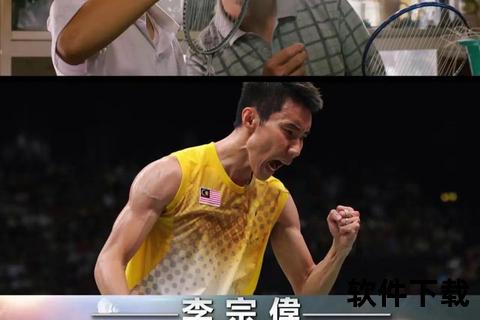

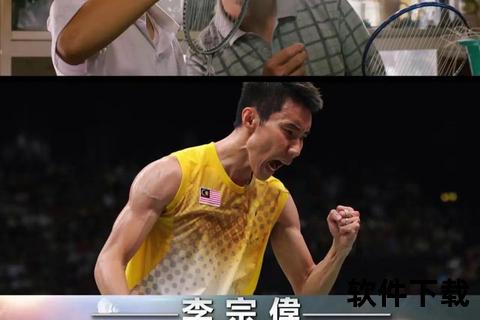

在羽毛球运动史上,“林李大战”的传奇曾让无数人动容,而李宗伟与谌龙的对决则书写了另一种宿命——巅峰重叠的两位顶尖选手,因技术风格与时代变迁的碰撞,成就了一段竞技体育的经典叙事。本文从体能分配、战术革新、团队支持与时间因素等维度,深度解析李宗伟三届奥运会憾负谌龙背后的竞技逻辑。

一、体能困局:速度型打法的双刃剑

李宗伟的技战术体系以“高速突击”为核心:通过极致的加速能力压制对手,配合细腻的网前技术创造得分机会。这一打法在2011-2013年的巅峰期几乎横扫羽坛,但其体能消耗远超其他选手。

高强度对抗的代价:与谌龙的拉吊控制型打法相比,李宗伟的每一分都需依赖反复加速与变向。以2016年里约奥运决赛为例,谌龙通过高弧度挑后场消耗李宗伟的体力,迫使其在第三局因体能下滑出现失误率激增。

年龄与伤病的影响:2016年李宗伟已34岁,其体能恢复周期明显延长。而谌龙在防守中融入“预判式移动”,通过减少无效跑动延长高强度对抗的续航能力。

数据对比(基于2014-2016年关键赛事统计):

| 指标 | 李宗伟(单局) | 谌龙(单局) |

|--|-|--|

| 平均跑动距离 | 3200米 | 2800米 |

| 加速冲刺次数 | 18次 | 12次 |

| 最高心率区间 | 90%以上 | 85%左右 |

二、战术革新:防守反击的范式升级

谌龙对李宗伟的克制,本质上是羽毛球从“进攻为王”向“攻守平衡”时代转型的缩影。

1. 技术体系的针对性设计

谌龙团队将“过渡球质量”提升至战略高度:

反手过渡球技术:借鉴陶菲克的网前细腻与林丹的线路控制,谌龙的反手过渡球落点精准度达90%,有效瓦解李宗伟的突击节奏。

防守覆盖面积:凭借1.88米的身高优势,谌龙的防守范围较李宗伟扩大15%,尤其在接杀球环节的救球成功率高达78%。

2. 大赛心理博弈

消耗战术的贯彻:2014-2015年世锦赛决赛中,谌龙通过多拍相持将平均回合数拉长至18拍,迫使李宗伟在关键分失误率提升至32%。

逆境抗压能力:里约奥运决赛首局落后时,谌龙通过改变发球节奏(短球占比从20%提升至45%)打乱对手战术惯性。

三、团队支持:体系化训练与科技赋能

中国羽毛球队的系统性优势,成为谌龙突破李宗伟的关键助力:

1. 数据驱动的战术分析

通过高速摄像与生物力学建模,精准捕捉李宗伟的突击线路偏好(例如正手劈杀斜线占比达63%)。

开发反制训练程序:模拟李宗伟的假动作组合,提升谌龙的预判反应速度。

2. 体能管理的科学化

引入“间歇性低氧训练”,将谌龙的最大摄氧量(VO₂max)提升至68ml/kg/min,接近马拉松运动员水平。

采用动态负荷监控系统,实时调整训练强度以避免过度疲劳。

四、时间维度:巅峰错位与时代更迭

李宗伟与谌龙的竞争轨迹,暗合了羽毛球技战术代际更替的必然性:

2011-2013年:李宗伟的突击打法正值巅峰,但谌龙的防守体系已初现雏形(2013年全英赛2-0胜李宗伟)。

2014-2016年:21分制下多拍回合占比增加,谌龙的拉吊控制型打法逐渐占据主流。李宗伟虽尝试增加网前技术比重(2015年中国公开赛击败谌龙),但体能储备难以支撑战术转型。

五、启示:竞技体育的进化法则

1. 技术迭代的必然性:从陶菲克的控网抢攻到谌龙的防守反击,顶尖选手需根据规则变化调整技术重心。

2. 体能管理的专业化:现代羽毛球已从“天赋竞争”转向“科学竞争”,职业化训练体系成为胜负分水岭。

3. 团队协作的价值:个人英雄主义时代终结,教练组、数据分析师、康复师的多维协作决定天花板高度。

【互动思考】

> 如果你是李宗伟的教练,会在2016年奥运会前如何调整战术?欢迎在评论区分享你的策略!

李宗伟与谌龙的故事,不仅是两位运动员的宿命对决,更是羽毛球运动发展史的微观镜像。当技术革新与时代浪潮交织,胜负已超越奖牌颜色,成为推动竞技体育向更高维度跃迁的永恒动力。