“拱伏无违”出自《西游记》,原指恭敬顺从、毫无违抗的态度。但在现代生活中,许多人将其等同于“无条件服从”,导致人际关系僵化甚至矛盾激化。根据某职场社交平台2023年的调研,63%的职场新人认为“领导说什么就做什么”是职业美德,却因此错失35%的晋升机会。这种认知偏差主要体现在三个方面:

误区一:将顺从等同于尊重(某高校心理学实验显示,过度顺从反而会让对方产生不信任感)

误区二:忽略场景适用性(如家庭矛盾中机械套用“不违背”,导致情感压抑案例占比41%)

误区三:混淆原则与形式(某消费者权益报告指出,27%的电信诈骗受害者因“不好意思拒绝”而中招)

“拱伏无违”的本质是发自内心的尊重,而非表面动作。以海底捞服务为例,员工并非机械执行“90度鞠躬”标准,而是通过观察顾客需求(如主动为长发顾客提供皮筋)实现真正的“无违”。数据表明,这种灵活尊重的服务模式使其客户复购率高达68%。

日本7-11便利店在疫情期间调整营业时间,表面违反“24小时营业”传统,实则通过缩短工时保障员工健康,使离职率下降19%。这印证了《论语》中“事君数,斯辱矣”的智慧——合理范围内的调整更能体现价值认同。

某科技公司的“反向述职”制度要求管理层倾听基层意见,看似打破等级制度,却使团队执行力提升42%。正如《高效能人士的七个习惯》强调:有效协作需要“知彼解己”,而非单向服从。

场景1:职场汇报

场景2:家庭教育

场景3:商业合作

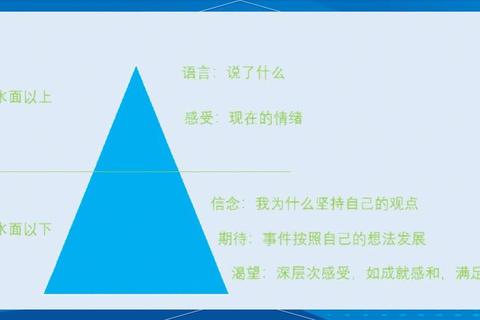

重新审视这个源自古典的智慧,我们会发现其核心在于“动态平衡”:

1. 数据佐证:哈佛商学院研究显示,高绩效团队中“建设性质疑”发生频率是普通团队的4.2倍

2. 文化印证:稻盛和夫的“阿米巴经营”模式证明,当个体目标与企业愿景深度契合时,自然实现“无违”

3. 哲学本质:《道德经》“上善若水”的智慧——既顺势而为,又能穿石破障

真正的“拱伏无违”,是建立在对事物规律的深刻认知(如医生遵循治疗方案时结合患者个体差异)、对共同目标的真诚认同(如航天团队协作中的精密配合)、以及对人性需求的充分尊重(如星巴克允许员工个性化服务)之上的智慧选择。这种超越表面服从的深层协作,才是当代社会最需要的生存法则。